千種区の歯医者 阿部歯科副院長です。本日は「歯科」「予防歯科」系の話題となります。

虫歯や歯周病は口腔内で細菌が発育増殖して細菌集団であるバイオフィルム(プラーク)を形成して発症します。

細菌集団や代謝産物、食べ物の残渣など様々な物質を含むこのバイオフィルムが口腔内の様々な疾患の原因となりますが、バイオフィルムを形成するための細菌の増え方という点にはまだまだ不明な点が多くあります。

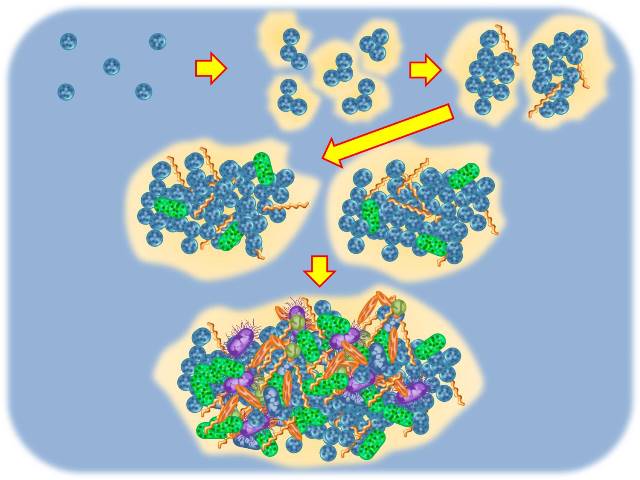

口腔内ではまず球菌が最初に付着してその後に桿菌など様々な形態の細菌が絡み合うようにして付着する事でバイオフィルムを形成していく事が分かっていますが、その増え方の様式自体ははっきりしていませんでした。

最新の研究から分かる口腔内細菌の増殖の様式

バイオフィルムの形成研究は多くが1つの細菌がどのように増殖していくのかという点から研究が行われています。

しかし、1つ1つのそれぞれに増殖する細菌がどのように巨大なバイオフィルムという細菌群を形成していくのかは不明な点が多くありました。

最近の研究では細菌は1つの細菌の付着から巨大なバイオフィルムを形成しているのではなく、それぞれに発育していく細菌集団が融合してどんどん巨大なバイオフィルムの細菌群を形成していく事が報告されています。

対象として確認されたのは虫歯の原因となる細菌の一つであるミュータンスレンサ球菌(Streptococcus mutans)で、その発育の様式が時間と空間的にどのように増えるかと経時的に調べられました。

報告された増え方の様式は、

最初に数マイクロメートル(1000分の1ミリ)の間隔をあけて球菌が付着をする。これはバイオフィルム形成の初期の段階における球菌の付着と同様となります。

その後それぞれの場所で付着した球菌がネバネバとしたextracellular polymeric substances(EPS:細胞外高分子)と呼ばれる物質を出して増殖を開始します。この発育の過程でおおよそ60%以上の球菌は発育できずに消滅していきますが、残りの生き残った球菌が平面的に増殖を続けてやがて近くの別の増殖している細菌集団と融合します。

融合する事によって形成された細菌集団は増殖を続けて、さらに別の場所で融合した細菌集団と融合をします。

平面的に増殖と融合を続けた細菌集団はやがて3次元的には盛り上がるように増殖を始めて巨大な細菌集団を形成した後にまた別の場所で巨大化した細菌集団と融合をして大量のバイオフィルムを形成していく事が分かりました。

つまり、バイオフィルム発育の段階では様々な場所で同時多発的に発生した球菌の付着と増殖により、寄り集まるようにしてバイオフィルムを形成していく事が示されています。

口の中の汚れを悪化させる要素

口腔内の様々な細菌や清掃不足で口の中の汚れ(プラーク、バイオフィルム)が蓄積していく事となりますが、バイオフィルムの形成に影響する要因は細菌自体にも存在します。

特定の細菌のバイオフィルムの形成を阻害する別の細菌も存在しており、今回のミュータンスレンサ球菌に関してはStreptococcus oralisがそれにあたります。

ミュータンスレンサ球菌のバイオフィルム形成時に一緒にStreptococcus oralisを発育させるとバイオフィルムの形成が阻害される事が分かっており、共に競合してそれぞれの発育を争うように阻害する事が示唆されています。

一方でバイオフィルムの形成を促進させる細菌や真菌も存在しており、このような細菌や真菌が口の中で汚れとなる巨大なバイオフィルムに含まれて細菌の塊を作っています。

ミュータンスレンサ球菌と共に真菌であるカンジダ菌(Candida albicans)を発育させるとミュータンスレンサ球菌の発育を阻害する事なく細菌集団が融合する段階でのバイオフィルムの形成を促進させていく事が確認されました。

つまり口の中の汚れの問題は細菌自体の発育だけではなく、それぞれのプラーク(バイオフィルム)の融合という点からも注意していく事が大切となり、それぞれの細菌集団の融合を手助けするような口腔内の細菌への対処にも目を向ける事が大切となるのです。

さらに細菌の代謝産物のネバネバとした細胞外高分子が産生されなくなるとバイオフィルムの形成が阻害される事も分かっており、様々な細菌同士がお互いに結びついて増殖しては融合、増殖しては融合といったプロセスを踏んでいく際の「細菌の増殖」と「細菌集団の融合」という別の視点から口の中の汚れが増えていかないようにする事が必要とされてくるのです。

当院ではこのような細菌集団の塊であるプラークの形成を顕微鏡で確認して、今現在口の中の汚れがどのような状態にあるのか把握する事で虫歯や歯周病の予防をする予防歯科に力を入れています。歯医者さんでできる予防歯科の処置と共に患者さん本人でもどのような対処ができるかを考える事でより効果的に虫歯や歯周病を予防していく事ができるのです。

参考文献:

1) Biogeography of a human oral microbiome at the micron scale. Mark Welch J. L., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 2016.

2) The Peculiar Functions of the Bacterial Extracellular Matrix. Dragoš A., et al. Trends Microbiol. 2017.

3) Dynamics of bacterial population growth in biofilms resemble spatial and structural aspects of urbanization. Paula A. J., et al. Nat. Commun. 2020.

千種区の痛くない歯医者

千種区の痛くない歯医者