以前は特定の細菌のみによって起きると考えられていた歯周病ですが、近年では通常では口腔内で悪さをしない自己と共生する共生細菌が体の免疫機能とバランスを取り安定した状態からdysbiosisと呼ばれる口腔内細菌集団が高病原性へと変化するMicrobial shift(マイクロバイアルシフト)を起こす事で歯周病が発症するという事が判明してきました。このような細菌集団の状態の変化(細菌叢の変化)によって免疫機能が過剰に反応してその結果強い炎症やそれに伴う破骨細胞による歯槽骨の吸収が起きるのですが、逆になぜ共生細菌と呼ばれる安定した低病原性の細菌集団はうまく体の免疫機能とバランスを取れているのかという疑問が残ります。

共生細菌は免疫寛容を受けているのか?

免疫寛容とは特定の対象への免疫機能の低下もしくは抑制を表します。この状態は免疫細胞によって対象が攻撃される免疫反応とは逆の状態で、人の細胞が自身の免疫細胞によって攻撃されないのもこの免疫寛容が働いているためです。自分の細胞は主要組織適合遺伝子複合体(MHC)による働きで自己の免疫細胞からの攻撃を免れているのですが、口腔内の共生細菌はどうでしょうか?口腔内の共生細菌は自分の細胞ではないため当然MHCは持たないですし、細菌の細胞表面に対するタンパク質を抗原として免疫反応が日々起きてもおかしくはないのですが、実際には口腔内の共生細菌は体の免疫機構とうまくバランスを取っており免疫寛容を受けているようにも見えます。

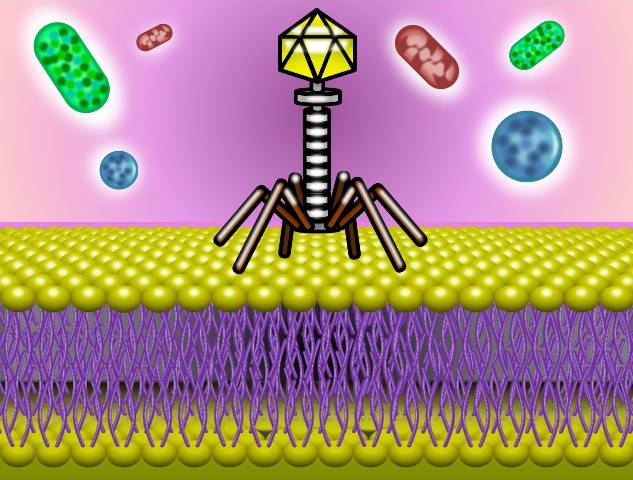

一部の細菌は特定のバクテリオファージにより免疫寛容を受ける可能性がある

バクテリオファージという言葉は聞きなれないかもしれませんが、細菌(真正細菌)に感染するウイルスを総称してバクテリオファージ、もしくは単にファージと呼びます。ウイルスといえば私たちの体の細胞である真核細胞に感染するものというイメージがあるかもしれませんが、核膜を持たない原核細胞である細菌に感染をするウイルスも存在します。細菌に感染するファージは細菌自身を溶菌したり逆に新たな病原性の能力を細菌に与える事があります。今までは細菌に対するこのような作用が知られていましたが、新たに特定のファージに感染した細菌が人の免疫機構に対する免疫寛容を獲得する可能性がサイエンス誌より報告されました(Bacteriophage trigger antiviral immunity and prevent clearance of bacterial infection. J. M. Sweere et al., Science. 2019.)。この報告では免疫細胞による細菌の貪食(ファゴサイトーシス)をファージの存在によって抑えると説明しています。免疫細胞による貪食は重要な免疫機構の一つで好中球やマクロファージによる貪食によって細菌を食べて溶かしたり、その後の抗原提示が行われる重要な免疫機構のプロセスです。歯周病の患者さんでも口腔内細菌が高病原性にシフトして炎症が強くなっている時には好中球による細菌の貪食が顕微鏡で見られる事がしばしばあります。

この免疫機構のプロセスの一つである貪食が口腔内共生細菌の免疫寛容の獲得の理由の一部を説明できる可能性が出てきました。貪食は非常に初期の免疫機構プロセスなのでこの段階の免疫寛容を口腔内の共生細菌が獲得しているとしたら強い炎症が起きずに体の免疫機構とうまくバランスを取れている理由を説明できるかもしれません。共生細菌が共生の文字の通り宿主である人の細胞とうまく付き合っている理由はまだまだ未解明な点が多くありますが、口腔内の共生細菌が歯周病を起こさずに健全な状態を保つ理由を解明できるようになれば高病原性化した細菌によって起きた歯周病による過剰な免疫反応をコントロールできるようになる日も来るかもしれません。そのため、予防歯科に力を入れている千種区の歯医者の阿部歯科では今後ものこの分野の発展に目が離せません。

千種区の痛くない歯医者

千種区の痛くない歯医者