ミュータンス菌を代表する虫歯菌は親から口うつしで感染する可能性があるという話はしばしば耳にする事があるかもしれませんが、

では日本人の70-80%もの成人が罹患していると言われる歯周病菌は誰から感染するのかという事をご存知でしょうか?

歯周病は20歳を過ぎれば誰でもなる可能性がありますが、

ここ10年以内の歯周病の研究で歯周病の原因となる歯周病菌の考え方も大きく変化が起きてきています。

それでもどこからか歯周病菌が感染するという元々の原因がある事には変わりがありません。

池下の歯医者の阿部歯科では予防歯科に力を入れているため歯周病予防のお話として今回は、

子供の時には歯周病にならなかったのに大人になってから歯周病になるその細菌の感染のもとについてお話しようと思います。

(記事の追記:2020年10月8日)

どうして子供は歯周病にならないのか

大人は歯周病になるのにほとんどの子供は歯周病にならないのはなぜかと疑問に思うのではないでしょうか。

歯周病を引き起こす高病原性へとシフトした細菌は空気を嫌う嫌気性細菌という種類になるのですが、

この細菌は空気があまり届かない歯周ポケットの奥底に住み着きます。

そして、大人では歯周ポケットの奥底の空気が届きにくい嫌気性環境の場所に

歯周病を引き起こす細菌群が高病原性の細菌叢を作り上げて歯周病を引き起こします。

一方で子供はどうでしょうか?

子供の場合は乳歯から永久歯への生え変わり、

顎の発育による歯の移動や萌出によって歯の嚙み合わせや位置はたえず大きく変わり続けます。

この歯が動き続けるという状態は、いわば歯肉という地盤が常に動き続ける地殻変動のような状態になっているので

歯と歯肉の間にある歯肉溝に嫌気性細菌が住み着こうとしてもたえず起き続ける地殻変動で嫌気環境をうまく維持しつづける事が出来ずに

歯周病を引き起こす嫌気性の高病原性の細菌群が住み着く事ができなくなっているのです。

この歯肉溝が動きのない安定した環境なのか、

地殻変動のようにたえず大きく動き続ける環境なのかによって空気の少ない嫌気環境を保てるかどうかが変わり、

その結果大人と子供で歯周病になるかどうかの違いが生まれてくるのです。

歯周病の原因となる細菌は誰からうつったのか?

子供の頃は歯周病の原因となる細菌がうまく住み着く事ができないのですが、

20歳にもなれば歯の動きは落ち着き歯周病を引き起こす細菌群が住み着けてしまうおちついた環境ができあがるのですが、

それでは子供の時には感染していなかった歯周病を引き起こす細菌群はどこからやってきたのでしょうか?

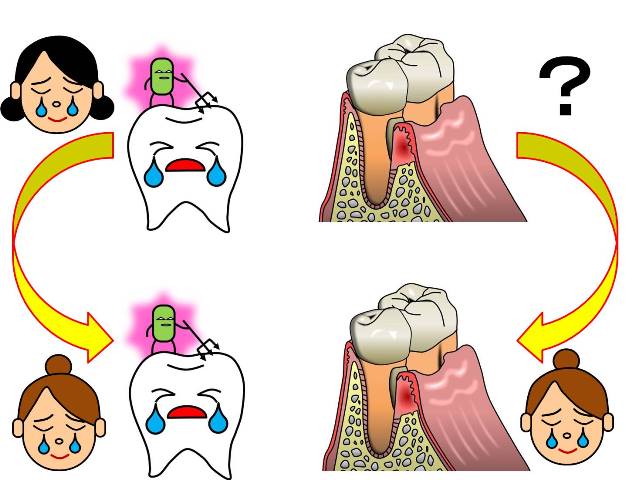

感染には母親から子供へと感染する垂直感染と

その他の要因で感染が成立する水平感染があります。

歯周病を引き起こす細菌群は水平感染によって感染すると言われています。

そして歯周病を引き起こす細菌群の中でも特に有名なポロフィロモナス・ジンジバリスという細菌に関して注目すると

30%から75%もの割合でパートナーもしくは配偶者間で感染が成立していると言われています。

つまり、虫歯菌は親子間で、歯周病菌はパートナーもしくは配偶者間で感染していると言われているのです。

歯周病罹患は自分だけでは対策できない

歯周病はパートナーもしくは配偶者間による水平感染が大きな原因のひとつというやや衝撃的な事柄を考えると

歯周病に感染しないためには自分だけが対策しても難しい事が分かります。

この事実が日本の70%から80%もの成人が歯周病に感染しているという事実を作り出しているのです。

そのため、自分だけではなく身近にいる人にも歯周病に気を付けて定期的に歯医者さんで口腔内の衛生環境を保ってもらう

という事が自分の口腔内の衛生環境を保つ事に役立つ可能性が高いのです。

参考文献:Transmission of periodontal bacteria and models of infection. A. J. Van Winkelhoff, K. Boutaga. J. Clin. Periodontol. 2005.

千種区の痛くない歯医者

千種区の痛くない歯医者