口の中では乳歯が生えて(萌出)、その後永久歯へと生え変わっていきます。

歯が生え変わるという事はごく当然の事として受け取っていますが、中には永久歯が生えてこないといった方もいます。

池下の歯医者の阿部歯科でも多くの患者さんを見ていると、元々乳歯に続く永久歯が欠如している先天性欠如という状態の他に、後続の永久歯があるにもかかわらずうまく生えてこない患者さんが受診される事があります。

歯が生えてくる事ができる場合と歯が生えてくる事ができない場合で何が違い、どうして歯は口の中へと生えてくる事ができるのでしょうか

歯が口の中へと生える事ができる理由

歯が骨の中で作られる段階で歯嚢という袋のような組織が歯のエナメル質や象牙質といった組織を形成していきます。

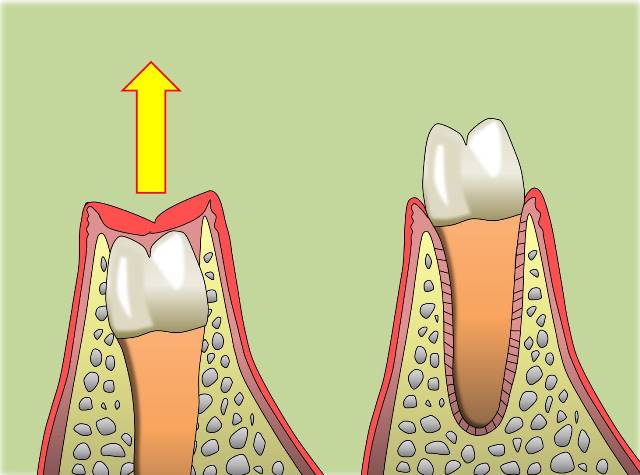

この歯嚢が歯を作る段階において歯の外側のエナメル質を作ると同時に、歯の埋まっている顎骨の生える方向側の骨が破骨細胞によって溶かされていきます。

これによって歯が生える方向への道が作られ、さらに歯の歯根側には歯の根である歯根が形成されはじめると同時に骨芽細胞による骨の添加がすすんでいきます。

これによって

・歯の生える方向の骨が溶かされる

・歯が口腔側に進む

・進んだ後は骨が添加されていく

といったサイクルを繰り返して歯の組織が作られると同時に生えていく事ができるのです。

この歯嚢という組織は歯の組織を作るだけではなく、歯が生えるためにも必須な組織となっています。

しかし歯嚢が存在して歯が作られているにも関わらず歯が生えてくる事ができない方も実際には存在しています。

実は歯根はなくても歯が生える事ができる

歯が生えるメカニズムにはいくつか説があり、中には歯の歯根ができる過程で歯根が歯を押し出して口の中に生えてくる(萌出)するといった説もありますが、実際の萌出において歯根がなくても歯は萌出する事ができるという事が分かっています。

現在は、破骨細胞による萌出側の骨の吸収とそれに伴う反対側の骨添加と歯の組織増生によってそれらが共同して歯の萌出を行っていると考えられています。

歯嚢には間葉系前駆細胞(mesenchymal progenitor cell)という細胞が存在しており、この細胞からの副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)という物質が萌出される事が分かっており、これによって歯の組織の一部が形成されると共に歯の萌出を行っていると考えられています。

実際に副甲状腺ホルモン関連蛋白が出されない状態では歯が生えてくる事ができずに歯が骨の中に埋まった状態になる事が分かっています。

一方でこの蛋白に対するレセプターのPTH/PTHrP(PPR)という物質が欠損している場合にも歯が生えてくる事ができないとされています。

この歯を作る組織である歯嚢の細胞と副甲状腺ホルモン関連蛋白とレセプターであるPPRが協調して骨の中を歯が掘り進むように生えてくる事ができると考えられています。

どうして歯が生えてくる事ができないのか

一方で歯が骨の中で作られているのに歯が生えてくる事ができないといった方もいます。

レントゲンを撮影すると骨の中に奇麗な永久歯があり、特に何かに引っかかっているわけではないのに歯が生えてこないといった状態に出くわす事があります。

歯嚢からの副甲状腺ホルモン関連蛋白の分泌異常によって破骨細胞が骨を溶かす事がなく歯が骨の中に埋まっているといった状態の他に、レセプターであるPPRの異常によっても歯が生えてくる事ができなくなる事もあります。

PPRに異常がある場合は歯が生えるための道筋はできるものの歯根を形成する過程で歯と骨を分離しているセメント質、歯根膜、歯槽骨の間に問題が出ると報告されています。

PPRの発現に遺伝子異常がある場合は歯の萌出が阻害されると報告されており、歯の形成と萌出の段階においてセメント質形成に問題が出る事で歯の組織の一部であるセメント質が骨と癒着する事で萌出する道筋ができているにも関わらず歯が生えてくる事ができないとされるものです。

セメント質と歯根膜と歯槽骨の関係は、歯根膜の存在によって歯のセメント質と骨が癒着しないようにされておりこの歯根膜が失われる事で骨性癒着(アンキローシス)といった問題を引き起こす事があります。

この骨性癒着は歯を強く打ったり再植をした際に認められる事がありますが、歯の萌出段階におけるセメント質と骨との癒着もこの状態と似た部分があるように思われます。

実際に、子供の時に転んだりして乳歯を強く打つ事で後続の永久歯がうまく生えてこないといった事が起きる事がありますが、これが乳歯を打つ事で後続永久歯の歯嚢にダメージを与え副甲状腺ホルモン関連蛋白の分泌異常やレセプターであるPPRの問題へと繋がると考えると

永久歯が骨に包まれて出てこない

永久歯が奇麗に作られているのにその場所から動かない

といった事が

破骨細胞による歯が生える方向への道筋を作る事ための骨の吸収に問題がおきている

歯の形成段階におけるセメント質と骨との癒着によって歯が動かなくなっている

といった永久歯ができる前に起きたトラブルがその後の永久歯が生えてこないといったトラブルのへと繋がる説明ができます。

歯が生えるメカニズムは単純ではありませんが、歯嚢の間葉系前駆細胞からの蛋白分泌とレセプターとのシグナリングの関係といった様々な要素が複雑に絡み合って歯がうまく口の中に生えてくるという事が分かるにつれて、どのような処置をしていけば歯の萌出障害に対応できるのかといった事が分かるようになってきています。

参考文献:

1) Parathyroid hormone-related protein is required for tooth eruption. Philbrick W. M., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 1998.

2) Identification of Six Novel PTH1R Mutations in Families with a History of Primary Failure of Tooth Eruption. Risom L., et al. PLoS One. 2013.

3) Parathyroid hormone receptor signalling in osterix-expressing mesenchymal progenitors is essential for tooth root formation. Ono W., et al. Nat. Commun. 2016.

4) Autocrine regulation of mesenchymal progenitor cell fates orchestrates tooth eruption. Takahashi A., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 2019.

千種区の痛くない歯医者

千種区の痛くない歯医者