食事をする中で歯は毎日のように使われていますが、その中でも歯の部位によってそれぞれに役割があり食べ物を噛んだりすり合わせたりしていますが、そのような毎日の歯へかかる力を受け止めている歯の構造にエナメル質があります。

歯を覆うエナメル質は体の組織の中で最も硬い組織なのですが単に硬いだけではなく、歯の他の組織やエナメル質そのものの構造にも日々の食べ物を噛む際の負荷に耐えられるような構造があります。

歯が割れないために

エナメル質は何か硬いものを不用意に噛んでしまったり日々かかる負担でヒビが入ったり割れたりする事がありますが、これを防ぐために歯根膜や象牙質といった組織が歯にはあります。

歯根膜では食べ物を噛んだ際の圧力を感じる事ができ、あまりに力をかけすぎて歯が割れないように制御をしています。

象牙質ではエナメル質を下から支えるようにして、食べ物を噛んだ際にエナメル質が割れないように歯根膜と共にクッションのように守っています。

このような組織的な構造によって歯を覆うエナメル質が割れないように守られているのですが何かしらの原因でエナメル質にヒビが入り始めてしまうという事もあります。

歯に入るヒビ

エナメル質は95-97%がハイドロキシアパタイトと呼ばれる無機質で構成され、残りが有機質と水分で構成されていますが、このほとんどが無機質で構成されている特性のため非常に硬いという特性があります。

この特性上、ヒビや破折をふせぐために象牙質や歯根膜でその予防をしているのですが、それでもエナメル質にヒビが入ってしまう事があります。ひとたびエナメル質にヒビが入り始めるとそのヒビが大きくなりやがて歯が割れてしまう事もあるのですが、歯のエナメル質にヒビが入っているもののその後も長く歯を使い続けられている患者さんも多くいます。

この歯のエナメル質にヒビが入ってしまった場合の対処方にハイドロキシアパタイトの結晶方向の特性が関係しているかもしれないという話が最近報告されました。

歯のエナメル質が硬くても、もろくなりにくくするために

硬い物質は硬さがある一方でもろいという特性も持ち合わせる事があります。

そのようなもろさの弱点を弱めるためにエナメル質のハイドロキシアパタイトの結晶の方向が関係しているかもしれないというのです。

エナメル質にはエナメル小柱と呼ばれる柱のような構造と、その間に存在するエナメル小柱間質と呼ばれる結晶方向の違う構造が存在しています。このエナメル小柱の内部のハイドロキシアパタイトのナノ結晶の方向はエナメル小柱の長軸方向に平行に結晶化していると考えられてきました。

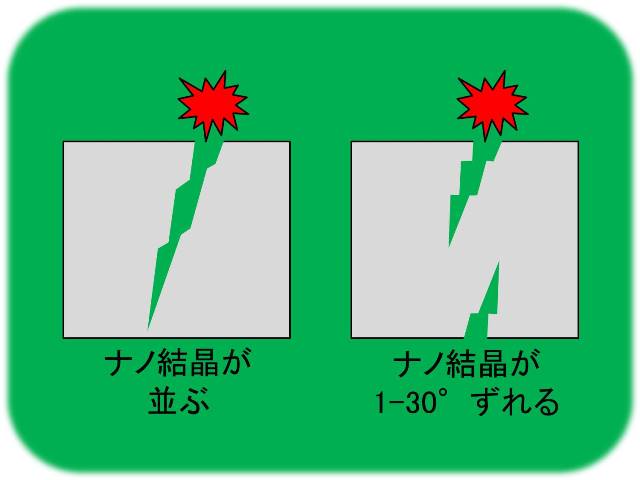

しかしこのエナメル小柱のナノ結晶構造を確認すると全てが長軸方向に平行になっているのではなくところどころで1-30°ずれるようにしてナノ結晶構造が整列している事が可視的に確認されました。

ハイドロキシアパタイトのナノ結晶構造の方向がずれる事が意味する事

この隣接するハイドロキシアパタイトのナノ結晶構造が1-30°ずれる事がエナメル質にどのような意味をもたらしているのでしょうか。

それは、エナメル質に対して小さいヒビが入り始めた際に一気にそのヒビが伸びていくのではなく、ヒビの方向をそらせてヒビが大きく繋がらないようにしている可能性があるという事がシミュレーション上で観察されました。

つまり、日々の歯への負担の際に生じるエナメル質への細かなヒビ(マイクロクラック)が発生した際にそれ以上ヒビを悪化させずに、それよってエナメル質のもろさを構造的に補填している可能性があるという事です。

歯にヒビが入る予防だけではなく歯にヒビが入ってしまった際の対応という点でも歯のエナメル質には機能が備わっている可能性が示唆されたわけです。長い食生活の上で歯を守るためにまだまだ知られていないこのような色々な機能が歯には備えられていると思うとその機能を理解する事でより良い治療法が発展していくかもしれません。

今池から5分の歯医者の阿部歯科では予防歯科に力を入れているため、虫歯や歯周病だけではなく患者さんが普段の生活でどのような事に気を付ければより歯を長持ちさせる事ができるかこれからも最新情報をお伝えしていければと思っています。

参考文献:The hidden structure of human enamel. Beniash E, et al. Nat. Commun. 2019.

千種区の痛くない歯医者

千種区の痛くない歯医者